高校野球は、多くの人にとって青春の象徴です。

汗と泥にまみれたユニフォーム、仲間と肩を組んで笑う姿、そして夢の舞台・甲子園。

その光景には清々しさや純粋さがあり、世代を超えて人々の心を掴んできました。

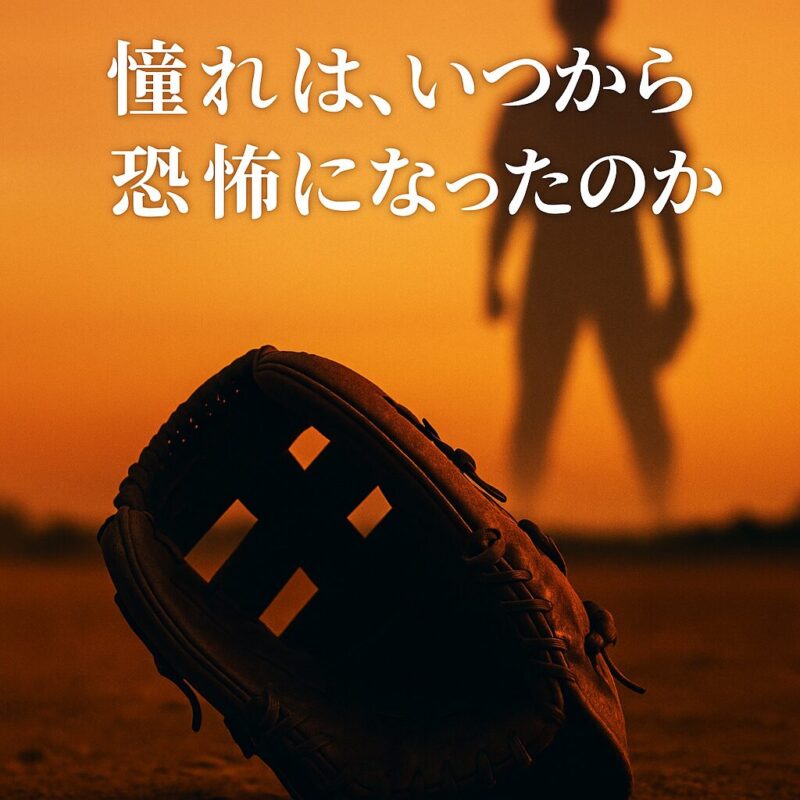

しかし、その輝かしい舞台にも、時として暗い影が差し込みます。

近年、高校野球部内での暴力事件が報じられる機会が増えました。

私の息子も高校で野球に打ち込み、今は大学生になっていますが、在学中に二度、チーム内で暴力事件が起きました。

ひとつは指導者と生徒の間、もうひとつは先輩と後輩の間での出来事です。

指導者による暴力は、言うまでもなく法に触れる行為です。

しかし、私が特に残念に感じるのは、生徒同士――先輩後輩の間で起きた事件でした。

かつての高校野球には、年齢や立場だけでなく、努力や実力、そして人間性によって自然と生まれる「尊敬」がありました。

その尊敬が、なぜ今は恐怖や服従にすり替わってしまったのか――。

この記事では、私と息子が見聞きした出来事をもとに、高校野球における先輩後輩関係の変化と、その背景、そして本当に守るべき先輩像について考えていきます。

👉他にもスポーツ選手系の記事がありますので、ぜひご覧ください。

>>>【新体操】村田由香里のパワハラ問題|勝利至上主義と師弟の思い

高校野球の「聖域感」と暴力事件

高校野球は、清廉で爽やかなイメージを持ち、社会的にも特別な存在とされてきました。

観客席から眺めるその姿は、まさに青春の象徴であり、多くの人が自らの過去や理想を重ねます。

高校球児たちが見せる全力疾走や懸命なプレーは、技術以上に人間性や精神力を物語ってきました。

しかし、その舞台で起きる暴力事件は、そのイメージを大きく揺るがします。

それは単なる不祥事ではなく、これまで積み重ねられてきた信頼や憧れを一瞬で崩す衝撃を伴います。

被害者だけでなく、チーム全体や地域社会、さらには全国の野球ファンにまで深い影を落とします。

息子が経験した二度の事件のうち、特に心に残ったのは先輩後輩間の暴力でした。

親として、そして元球児として、その事実は胸の奥に長く残る痛みとなっています。

尊敬から恐怖への変化

かつての先輩は憧れの存在だった

私が高校野球をしていた頃、先輩は厳しさと同時に努力と実力を兼ね備えた存在でした。

その姿は自然と後輩の憧れを集め、「一緒に甲子園へ行きたい」「あんな選手(先輩)になりたい」という強い思いを抱かせてくれました。

共に走りスタミナをつけ、ウエイトで体を大きくし、反復練習で技術を磨く。

先輩後輩でもあり、ライバルでもあり、同じ目標を持った仲間のような存在です。

上級生の体を見たら、日頃のトレーニングの賜物と一目でわかる姿に憧れました。自分もあんな姿になりたいと、さらに練習を重ねたものです。

今の上下関係に感じる違和感

しかし、現在では努力や実力の裏付けよりも、立場や年齢だけで威張る風潮が目立つように思います。

その態度は、かつてのように背中で示すリーダーシップではなく、肩書きや序列を盾にした威圧に近いものです。

実際に、練習で見せる姿や試合でのプレーから尊敬が生まれるのではなく、上下関係を強調して指示や命令を出すケースが増えているように感じます。

こうした状況では、後輩が心から先輩を慕い、自ら進んでついていこうとする空気が育まれにくくなり、信頼関係は次第に薄れていってしまいます。

尊敬が失われた背景

これらが複雑に絡み合い、尊敬に基づく関係は恐怖と服従の関係へと変わってしまったのです。

親として事件を聞いたときの気持ち

息子のチームで生徒間の暴力が起きたとき、私が感じたのは怒りではなく深い残念さでした。

怒りは一過性の感情ですが、この残念さは時間が経っても消えず、心の奥に沈んだままです。

同じユニフォームを着て、同じ目標を追う仲間同士が互いを傷つけるという現実は、目の前の試合やシーズン以上に、その後の人間関係や人生観にまで影響を及ぼします。

互いを支え合い、補い合うために存在するはずのチームが、一瞬で信頼を失ってしまう姿は、まるで強固だと思っていた土台が突然崩れ落ちるようでした。

スポーツにおける厳しさは、相手を育て、可能性を引き出すためにこそあるべきもので、恐怖や萎縮を生むための道具であってはならないのです。

本物の先輩像とは

高校時代、練習中に肉離れを起こした私を、最も厳しかった先輩が迷わず背負って保健室まで運んでくれました。

その背中は汗でびっしょりと濡れており、その重さを少しでも軽くしようと私自身も必死に体を支えたのを覚えています。

その先輩は、自分の責任だと涙を流していたと後に知りました。

保健室の先生から聞いた話では、保健室の外で直立不動のまま拳を握り締め、後輩の怪我を自分の未熟さのせいだと繰り返し呟いていたそうです。

それほどまでに後輩を思い、仲間として認め、大切に思ってくれていたのです。

こうした姿を見て育ったからこそ、人として、仲間としての大切さを深く学びました。その教えは、自分の後輩へと送り伝えられます。

先輩とはどうあるべきなのか、人が人を支える本当の意味とは、相手を思うからこそ、言葉が厳しくなることもあるということを強く感じました。

その時の先輩の背中は、単なる野球の技術や勝利への執念以上に、仲間を思う心の強さを教えてくれるものでした。

今思い返しても、涙が出るほどの熱い思い出です。

そんな経験をしたのは、私だけではありませんし、その先輩だけが人格者であったということでもありません。野球部がそういった組織だったのです。

また、練習中の先輩は鬼の形相でしたが、野球を一歩離れると、いつも笑わせてくれる先輩たちだったことも記憶に残っています。

野球の技術ではなく、体格でもなく、そういった人格者だからこそ、先輩が先輩となりうるのだと思います。

まとめ

あなたが思う“先輩像”とは、どんな姿でしょうか。

もし今の部活動文化を変えられるとしたら、何から始めるべきだと思いますか。

高校野球は、ただの競技ではなく、人を育てる場であってほしい。

尊敬と信頼が再びこの舞台に戻ることを願っています。

👉他にもスポーツ選手系の記事がありますので、ぜひご覧ください。

>>>【新体操】村田由香里のパワハラ問題|勝利至上主義と師弟の思い

最後まで読んで頂き、有難うございました。

コメント